平成から令和(令和5年頃まで~2023年:現代)

ダイオキシンなどの母乳汚染問題が落ち着き、母乳栄養児が増え始めた。それには日本の母子保健対策[1]の影響も大きく母乳育児に関する出産施設での支援状況も向上したためとされる(楠田 2020)。しかしその後「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」流行の影響を受け減少した。

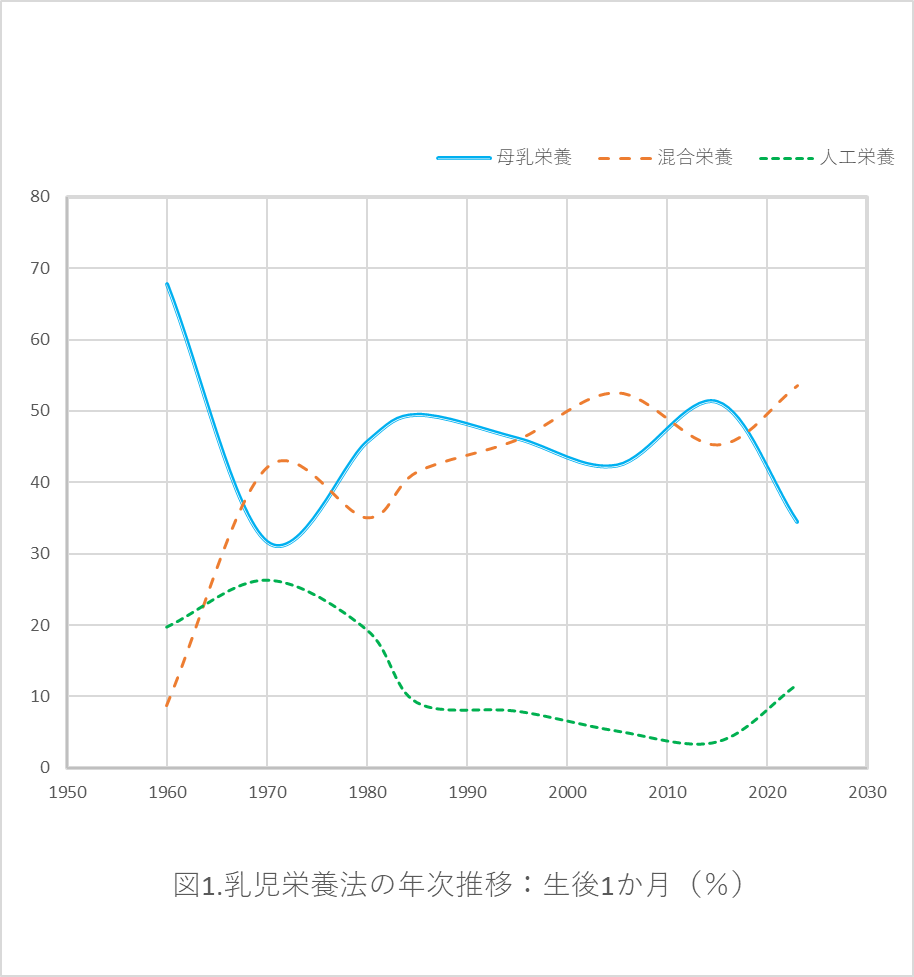

図1.乳児栄養法の年次的推移(生後1か月:%)

1960年1970年1980年(厚労省)2023年(こども家庭庁):乳幼児身体発育調査

1985年1995年2005年2015年(厚労省):乳幼児栄養調査

令和5年(2023年)の母乳栄養の減少、人工栄養および混合栄養の増加は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」が2020年に初の感染者が報告されて以降2021年から2022年にピークを迎え2023年5月8日類に5類以降された時期の影響も考えられる。

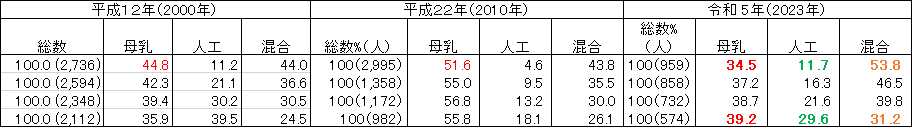

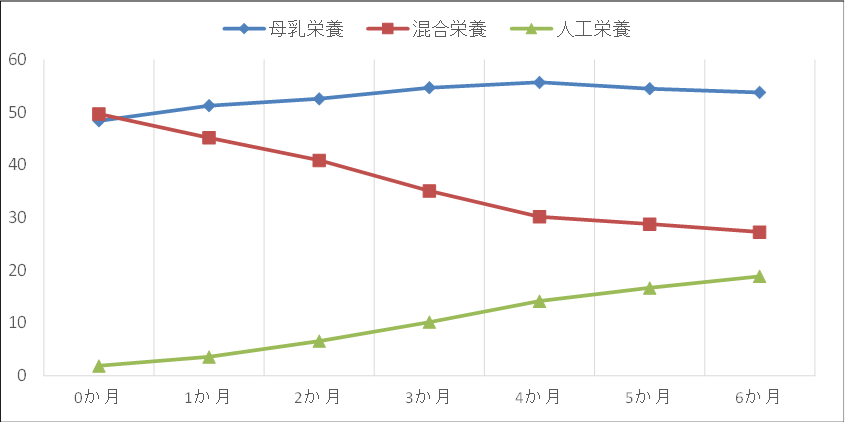

ところで平成22年(2010年)以降の乳汁栄養法の推移をみると、母乳栄養の場合は生後6カ月まで減少することなく微増し、母乳が維持されているが、混合栄養では月齢が進むにつれ減少し、人工栄養が増加している。

表1.一般調査による乳汁栄養法の割合月齢別、出生年次別

令和5年乳幼児身体発育調査(こども家庭庁)

平成27年度乳幼児栄養調査(2015年:厚生労働省)でも同様である。

図2.授乳期の乳汁栄養法の推移(%):平成27年度乳幼児栄養調査(2015年:厚生労働省)

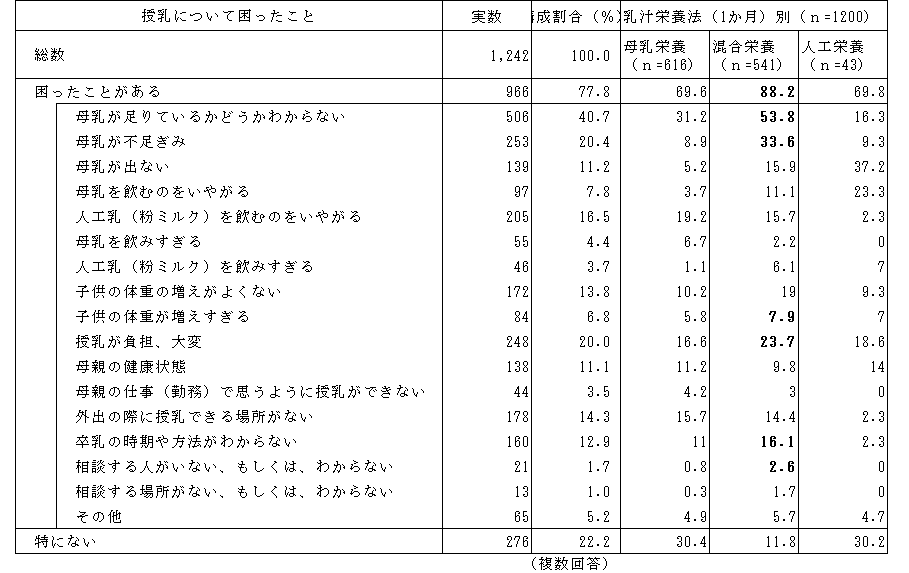

さらに授乳について困ったことがある者の割合は、混合栄養が最も多い(表2)。

困った内容では、混合栄養では、「母乳が足りているかわからない」、「母乳が不足ぎみ」、「授乳が大変」が多くあげられていた。

この結果から、授乳中に困ったことがある場合-特に混合栄養の場合―には乳汁栄養(母乳栄養)への支援体制の必要性が示された。

表2.授乳について困ったこと(回答者:0~2歳児の保護者)

平成27年度乳幼児栄養調査(厚生労働省)

なお乳汁栄養法において、2013年に母乳バンクが誕生している[2]。

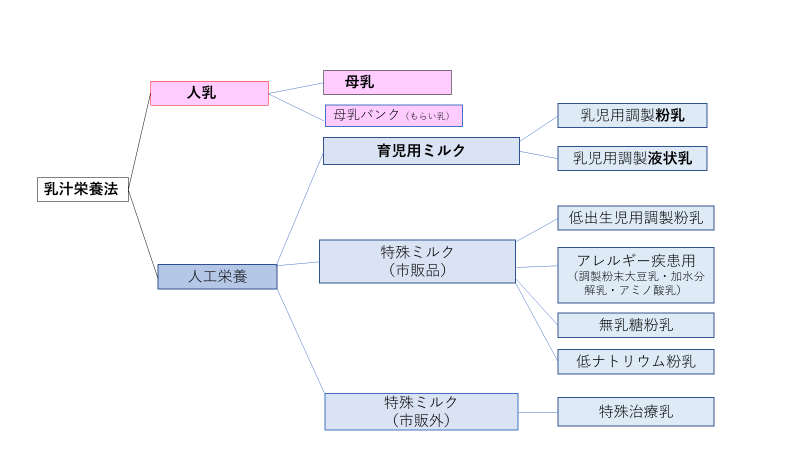

図3.平成~令和時代(Ⅵ期:平成2年~令和5年:1990~2023年頃)の乳汁栄養法

人工栄養では、育児用ミルク(乳児用調製乳)には粉乳だけでなく2013年から液状乳[3]が加わった。なお2022年(令和4年)から成分組成の基準に、セレンが追加された。このほか、特殊ミルクとして、アレルギー疾患用粉乳、無乳糖粉乳、低ナトリウム粉乳、特殊治療乳が開発されている[4](図3)。

このように、平成から令和においては、ダイオキシンなどの母乳汚染問題が落ち着き、母乳栄養児が増え始めた。しかし、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の影響もあり1960年(昭和35年)には70%近くが母乳栄養であったのに、いまだに母乳栄養は50%に満たない状況である。

これが出産前には母乳で育てたいと希望していた妊婦が多いにもかかわらず、実現していない現状である。その原因のひとつは人工栄養(育児用ミルク 以下同様)の存在である。人工栄養を生産する背景には、自然科学、工業技術、資本主義とそれらを支える現代社会体制がある。人工栄養に関し「本来のお母さんのおっぱいがもつ機能に近づけるためには、まだまだまだ進歩が求められているのです。」(浦島 2017、65)とされるが、人工栄養の質を向上させるのも科学、母乳の数々のメリットを証明するのも科学である。さらに小児科学は「捨て子」に対する医療体系として発展してきたために、母乳を与えられない子どもの栄養補給が課題であり、一種の治療薬としての位置づけに人工栄養があった(梶谷 2009)。加えて残念な事実として出産したからといって母乳が必ず出るというわけでない(村田 2016)。必ず出るというのは理想状態であり、いままでの統計をみても母乳栄養は80%前後である。あとの20%は母乳不足または母乳が出ないあるいは病気等で与えられないということである。子どもとって人工栄養は人乳(貰い乳・母乳バンク)が十分でない現在には命綱となる。

「子どもを産めば自然に授乳できるものと考えていた。ところが出産直後、高年初産の身体から乳はなかなか出ない。授乳できないことで落ち込み、さらに出なくなる。」(中田元子、2019)と著者は授乳不全の敗北感を語っている。しかしだからと言って、問題なく母乳が出る場合にまで人工栄養を与えるのは筋が違う。その違いを整理しないといけない。人工栄養を必要とする子どもには与える、母乳で十分な子どもには与えない。必要性が認められないのに過去の事例で示されているように必要のように思わせて人工乳を売り込んで母子の気持ちを踏みにじってはいけない。これは基本のキである。

【注釈】

1.母子保健法、児童福祉法および予防接種法、さらに生育基本法等の下で施策が充実されてきたこと、さらに2015年(平成27年)には「健やか親子21(第2次)」が策定され、2017年(平成29年)には「改正母子保健法」が施行

2. 母乳バンクでは、母乳を必要とする早産・極(ごく)低出生体重児 が自分の母親から乳を得られない場合、医療機関からの要請に応じ、寄付された母乳(人乳)を殺菌処理し、ドナーミルクとして提供している。(日本母乳バンク協会 2013)。

3. 半年~1年ほど常温保存が可能である、日常での利用の他、災害時などにも活用できる。

4.消費者庁「特別用途食品について」(2021年12月25日現在)、https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/

【参考文献】

楠田 2020:楠田聡、清水俊明、鈴木俊治、他、2019「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)実践の手引き」、『公益財団法人 母子衛生研究会』、五十嵐隆(監修)、26。

浦島 2017:浦島匡、2017,「おっぱいの進化史」、『哺乳類のおっぱい』、技術評論社、65。

梶谷 2009:梶谷真司、2009「母乳の自然主義とその歴史的変遷–附 岡了允『小児戒草』の解説と翻刻」『帝京大学外国語外国文化』、第2号、87-163。

村田 2016:村田泰子、2016、「明治期から昭和初期における小児科医の母乳への関心:

『児科雑誌』の分析から」、『関西学院大学社会学部紀要』、第124号、63-78。

中田元子、2019、『乳母の文化史』、人文書院、255。

コメント