科学の進歩により、育児用ミルクの質が上がった反面、母乳の分析も進み感染抑制作用等が発見され母乳の良さも認められるようになった時代

昭和後期から平成(平成元年頃まで~1989年:現代)

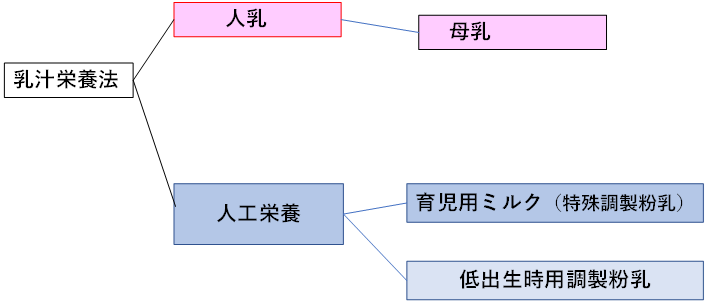

経済状況が好転し、食糧が豊富になり、1960年代以降には小児肥満が問題とされるようになった。1954年には特殊調整粉乳の規格[1]が制定された(図1)。

図1.昭和時代(Ⅳ期:昭和33年~44年頃:1960~1969年頃)の乳汁栄養法

規格が定められたことにより、母乳成分を目標とした粉乳成分の改変が行いやすくなった。これにより育児用粉乳は、2~3年ごとに新製品が販売されるようになった。

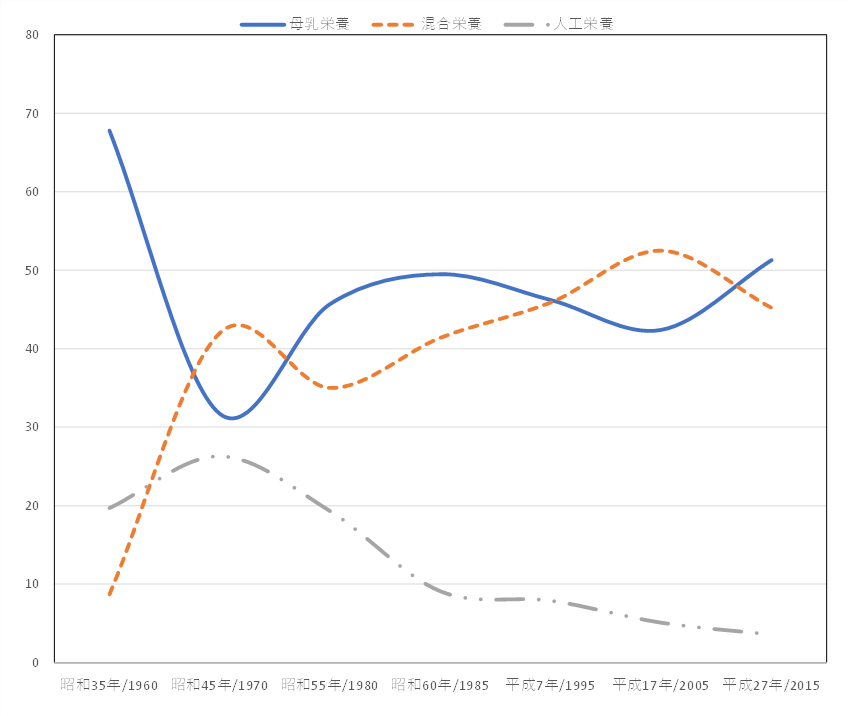

1970年代になると人乳のうち乳母と貰い乳が消え人工栄養が急速に増加しただけでなく、母乳栄養の比率低下が問題とされるようになった(図2)。

図 2 乳児栄養法の年次的推移(生後1か月:%)

1960年1970年1980年:乳幼児身体発育調査・1985年1995年2005年2015年:乳幼児栄養調査(厚労省)

その理由として以下が指摘できる。

ⅰ.人工栄養の進歩:栄養法別乳児死亡率では成熟児において1957年母乳:混合:人工=1:2:3であったが、1970年になると育児環境が良い場合には母乳:混合:人工=1:1:1となり人工栄養と母乳栄養の差はなくなった(今村 2005、56)。

ⅱ.社会的要因:1950年~60年代にかけて進んだ都市化と核家族化の影響により、身近な近親者から出産育児に関する伝承が困難となり、母親一人で育児に取り組まなければならなくなった。また科学の進歩により伝承内容の一部が問題視される場面も生じた。このため出産・育児に関する主な情報は、育児雑誌、保健所、医療機関等から得るようになった。これらからの情報は西洋の近代医学を基盤としており、医療機関での分娩増加を招いた。

ⅲ.分娩場所の変化:自宅分娩が減り入院分娩が増加し新生児室による母子分離(母子別室制度による健康管理)が一般化した。このため決められた時間外の授乳(自律授乳[2])が困難になった。

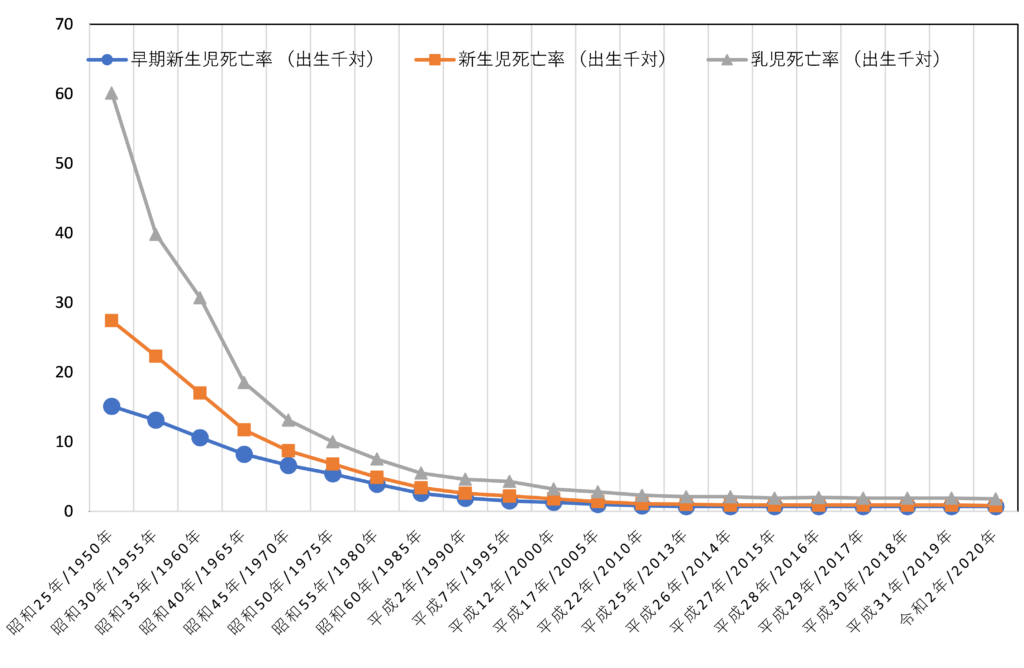

ⅳ.医療機関での分娩増加:GHQの強力な指導により医療機関での分娩が増加した(渡邊 1999)が周産期死亡率[3]、早期新生児死亡率[4]は低下した。

ⅴ.乳児死亡率の低下:1951年57.5/千であったが1970年には13.1/千へと低下している。ちなみに2020年には2.1/千とさらに低下している。そして日本の新生児死亡率も2020年は1.0/千と死亡率の低さは世界のトップクラスを維持している(図3)。これは栄養状態も含めた生活水準や公衆衛生の向上、保険制度の確立、予防接種や抗生物質の普及など多くの要因によるが、分娩時の質の高い医療体制の影響もある。

ⅵ.医療機関の母乳育児への意識:医療の介入により早期新生児死亡率低減に効果をあげたが、医療従事者(医師・看護師、助産師等)において出生後の母乳栄養ならびに母乳育児への支援に対する意識は低かった。

ⅶ.医療機関と育児用粉乳:母乳に比べ育児用粉乳は摂取量を正確に知ることができ、乳児の栄養状態を評価しやすい利点があった。

Ⅷ.販売促進活動:出産施設内における企業による育児用粉乳の販売促進活動の黙認。

Ⅸ.風潮:母乳代替品のマーケティングの影響により安易に育児用粉乳を与える風潮が作られた。

Ⅹ.庶民の経済力:高度経済成長により育児用粉乳(特殊調製粉乳)を購入できるようになった。

Ⅸ.風潮:母乳代替品のマーケティングの影響により安易に育児用粉乳を与える風潮が作られた。

Ⅹ.庶民の経済力:高度経済成長により育児用粉乳(特殊調製粉乳)を購入できるようになった。

この状況に対して母乳栄養の確立が唱えられるようになった。

1974年WHO及び厚生省(現厚生労働省) 母乳栄養推進運動開始。

1981年WHO及びユニセフ「母乳代替品のマーケティングに関する国際基準」作成。

1989年WHO及びユニセフ「母乳育児成功のための10か条(2018年改訂)」[5]を発表。

このように母乳栄養推進運動が繰り広げられ、母乳栄養は増加したが、50%を超えることはなかった。加えてその後1997年~2003年のダイオキシン騒動により、ふたたび母乳栄養が減少する。(図2)。この騒動のきっかけは1993年、日本人の母乳とダイオキシン汚染のひどさとアトピー性皮膚炎の間に関連性があるとする報道である。ダイオキシン研究者の宮田秀明は「日本人の母乳汚染は世界Ⅰ」と警告をならし、3か月だけ母乳を飲ませ早期に断乳する「3か月母乳」という独自の授乳法を提示した。これを受けて、当時、多くの母親は、母乳を与えない又は早期に育児用粉乳に切り替えるようになった(村田 2021)。

図 3 乳児死亡率の変化(%)

総務省統計局、独立行政法人統計センター、2019「人口動態調査 人口動態統計 確定数 周産期、表番号8-2、表題都道府県別にみた年次別妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡別周産期死亡数・死亡率(出産-出生千対)」

しかし、2005年に厚生労働省が母乳による乳児の健康への影響を調査研究した結果、異常は見られなかったとの報告がなされている。さらに母乳の有用性と母乳中のダイオキシン汚染状況を考慮した場合、母乳育児は中止する必要がないと結論されている(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課 2000年度)*。なお、水銀についても、胎児期には胎盤を通じて乳児期には母乳を介して移行するが、その量は少ないことが厚生労働省から報告されており、授乳を継続する上で乳児への影響はないとされた(玉井 2008)。この時期は環境ホルモンと母乳汚染に関する情報により安全性が示されるまでの期間は不安のなかで母親は乳汁栄養法を選択せざる得ない時期であった。

ところで人工栄養に対する母乳栄養の優位性としては、今までは乳児死亡率の比較であったが、その差がなくなり解消された。しかし、この時代に、母乳、特に初乳の感染抑制作用が解明され、母乳の重要性が認識された。つまり科学の進歩により、育児用ミルクの質が上がった反面、母乳の分析も進み感染抑制作用等が発見され母乳の良さも認められるようになった時代である。

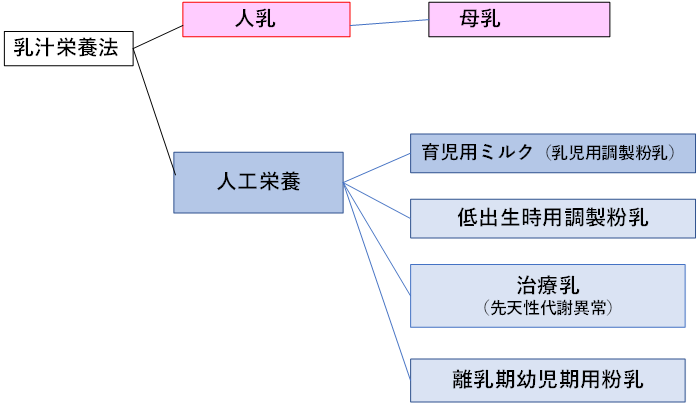

1979年に厚生省令が改正され、特殊調製粉乳の規格は廃止され、新しい調整粉乳の規格[6]が定められた。離乳期幼児期用の粉乳としてフォローアップミルクが1988年から市販された(図4)。

図4.昭和~平成時代(Ⅴ期:昭和55~平成元年頃:1980~1989年頃)の乳汁栄養法

1983年に調整粉乳の成分として、銅と亜鉛の不足が指摘されていたが、添加が認可された。母乳栄養においては、乳児ビタミンK欠乏性出血症[7]が問題となった。しかし新生児期のビタミンK投与により解決した。

また母乳栄養は単に栄養素という面だけでとらえるのではなく、母子関係を中心とした母乳育児という点からのメリットも取り上げられるようになった。一方で育児用粉乳その他の乳児用栄養品や治療乳は引き続き新製品が出現している。

今まで述べてきたように、昭和後期から平成の時期は、人工栄養が急速に増加して40%以上となり、母乳栄養は30%程度と人工栄養の割合の方が多くなった。

このおもな理由として、

①人工栄養が進歩し乳児死亡率が母乳栄養と同率になった、

②核家族化により育児情報が伝承ではなく近代医学を基盤としたものになり、GHQの強力な指導の影響も受けて医療機関での分娩増加を招いた、

③医療の介入により乳児死亡率は減少したが、そのころの医療従事者は母乳育児支援への関心が低かった、

④出産施設が医療機関になった影響で母親が知らないうちに子に人工栄養(育児用ミルク)がすでに与えられるような状況を生み出していた、

⑤母乳代替品のマーケティングの影響により安易に育児用ミルクを与える風潮が世界的に作られた、等があげられる。この状況に対して母乳栄養の確立が唱えられるようになり1974年よりWHO及び厚生省(現厚生労働省)を中心に 母乳栄養推進運動開始された。その結果母乳栄養は50%近くまで回復したが、1997年~2003年のダイオキシン騒動により、ふたたび母乳栄養の割合が40%近くまで減少してしまった。

【注釈】

[1]特殊調製粉乳とは、乳または乳製品に、母乳の組成に類似させるために必要な栄養素で、その種類および混合割合につき厚生大臣の承諾を受けたものを混和したものであって、粉末状にしたものをいう。

[2]乳児の要求に応えて乳汁を与えること

[3]周産期死亡率は,(妊娠満 22週以後の死産数+早期新生児死亡数)÷(出生数+妊娠満 22週以後の死産数)×1000 で表される。 日本の周産期死亡率は 1951年には 46.7と高率を示していたが,しだいに改善されて 1桁に低下,国際的にもきわめて低率となった。

[4]出生時の死亡のうち,特に生後1週未満の死亡を早期新生児死亡といい,年間の早期新生児死亡数を年間の出生数で除した値を早期新生児死亡率という.通常,早期新生児死亡率は出生1,000件に対する率。

[5]「母乳育児成功のための10か条」の内容は保健医療従事者に向けて、母親たちが乳児を母乳で育てられるように支援し、実行すべきことを具体的に示している。

[6]「調整粉乳とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末にしたものをいう」(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令、第2条、34)とされている。育児用粉乳だけでなく、未熟児(低出生体重児)用や離乳期用の粉乳もこの規格によって製造されるようになった。

[7]「新生児・乳児ビタミンK欠乏性出血症に対するビタミンK製剤投与の改訂ガイドライン(修正版)」参照. (https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/saisin_110131.pdf 2021年10月14日アクセス)。

【参考文献】

1.今村栄一、 2005、「新・育児栄養学」第2版、日本小児医事出版社、56。

2.渡邊 竹美・浅井美智子、1999、「施設分娩の増加に伴う出産における「自然」の意味の変容」、『保健医療社会学論集』、第10号、56-64。

3.村田 泰子、2021「母子哺育と後期近代のリスク:環境問題のリスクを中心に」、『関西学院大学社会学部紀要』、第115号、23-35。

4.玉井浩、 2008、「授乳・離乳の支援ガイド実践の手引き」、『財団法人母子衛生研究会』、柳沢正義(監修)52。

コメント