産業廃棄物処理業の成立の経緯と現状

この章では,産業廃棄物処理業の現状について,制度的枠組み・流通構造・競争戦略などの視点から概観する。特に,産業廃棄物処理サービスでは,カネとモノの流れの関係が通常の物財の取引のそれとは逆であるので,注意が必要である。これらのことは,ミクロ的視点での産業廃棄物処理取引を分析するに際しての前提条件とすることとする。

産業廃棄物処理の歴史的経緯

廃棄物処理法による産業廃棄物の定義づけ

産業廃棄物が初めて定義づけられたのは,1970年に成立した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によってである。背景には高度経済成長に伴って深刻化した「公害」問題がある(注[1])。廃棄物処理法は,当初より産業廃棄物の処理責任を事業者の負担に帰したが(注[2]),この原則は,その後も1972年OECD勧告Polluter Pays Principle(汚染者負担原則)(注[3])に沿う形で堅持されている。廃棄物処理法では,産業廃棄物が定義づけられたほか,産業廃棄物の処理を業として行う者に都道府県知事の許可の取得が義務づけられた。廃棄物処理法が施行された時点では,産業廃棄物処理業の許可要件は未整備であり,許可に期限もなかった。産業廃棄物の処理責任は事業者にあり,産業廃棄物処理業者はそれを代行する程度の位置づけであった。

法律制定後20年間は,産業廃棄物に関しての法改正はほとんどなかったが,1990年以降は,頻繁な法改正がなされ,一貫して規制は強化されてきた(表 1)。

現在操業している産業廃棄物処理業者の大部分は1970年以降の創業である。一般廃棄物処理業と兼業する者もあるが,そのような例はあまり多くない。一般廃棄物処理業は,し尿の汲み取りの時代からの歴史に根ざしており,業許可は市町村長の大幅な裁量権に属するところであるが,産業廃棄物処理業の許可は都道府県知事の行政裁量の余地が小さく,ほぼ機械的に取得することができる。なお,産業廃棄物処理業のうち処分業については,業許可の取得が困難である。なぜならば,処分業の許可取得においては,まず産業廃棄物処理施設が必要であり,産業廃棄物処理施設に対して近隣住民の同意取得が困難であるからである。

表 1 廃棄物処理法の規制強化の主な経緯

| 時期 | 主な創設/改正事項 | 罰則 |

| 1970年 制定 | 廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に区別し,それぞれの処理体系が規定された。 一般廃棄物の処理責任が市町村に帰するものとされた。 産業廃棄物の処理責任を事業者に帰するものとし,自らもしくは許可業者に委託して処理することとされた。 廃棄物処理業については許可制,廃棄物処理施設については届出制とされた | |

| 1976年 改正 | 最終処分場が廃棄物処理施設とされ,規制の対象とされた。 産業廃棄物処理の委託基準を設定され,再委託が禁止された。 埋立処分場について,記録の作成及び保存が義務付けられた。 措置命令規定が創設された。 | 1年以下の懲役50万円以下の罰金 |

| 1991年 改正 | 特別管理廃棄物が規定され,管理者の設置など規制が強化された。 特別管理産業廃棄物に管理票の使用が義務づけられた。 処理業許可の更新制が導入された。 処理業許可の欠格要件の拡大など規制が強化された。 処理委託の場合に書面による契約を交わすこととされた。 廃棄物処理施設の設置が許可制にされた。 | 3年以下の懲役,300万円以下の罰金又はこれらの併科 |

| 1993年 改正 | 廃棄物の輸出入に関する規制が導入された。 | |

| 1997年 改正 | 廃棄物処理施設の設置の場合の地元調整が規定された。 暴力団を排除するために処理業の欠格要件が強化された。 産業廃棄物処理業の名義貸しが禁止された。 管理票の使用が全ての産業廃棄物処理に拡大された。 委託契約書に処理料金を明記することとされた。 | 3年以下の懲役,1000万円以下の罰金又はこれらの併科,法人1億円以下 |

| 2000年 改正 | 処理業の許可の取り消し要件が追加された。 処理施設の設置に係る要件が追加された。 施設設置の許可の取り消し要件が追加された。 産業廃棄物処理施設の譲渡・借受に許可が必要になった。 焼却の規制が強化された。 | 5年以下の懲役,1000万円以下の罰金又はこれらの併科,法人1億円以下 |

| 2005年 改正 | 無許可営業の罰則が強化された。 無確認輸出未遂罪・予備罪が創設された。 処理業の許可の取り消し要件が強化された。 |

廃棄物処理法以前

江戸時代から,現在で言うところの産業廃棄物に関する記録は存在する。ごみと産業廃棄物が未分化の時代に,江戸・京都・大坂などでは,都市廃棄物は町人の自治組織が処理していた(注[4])。鉱山廃棄物や鉱山廃水が周辺の田畑の農作物に被害を出した場合には,農本主義の時代背景から,役人が農業側に配慮した調整や対策をしたことが伝えられている。汚染防止対策や鉱山の操業規制のほか,すでに金銭補償もなされていたことが記録されている(注[5])。

明治に入ってからしばらくの間は,廃棄物処理は各地域に任されていた。1900年に,汚物処理法が公布された。汚物処理法は,伝染病予防を目的として市町村にごみ処理を義務づけた(注[6])。

1954年には,汚物処理法に代わり清掃法が公布された。清掃法は,人口の集中した都市における屎尿処理の困難化に対することを主な目的としており,市町村の廃棄物処理に対する国庫補助を規定した。この時点では,国の法律に産業廃棄物に対する言及はない。産業廃棄物は自治体のごみ処理の一部として処理されるか,事業者による自家処理がなされていた。産業廃棄物処理業の許可制度もなく,事業者の委託を受けた請負業者が自由に処理することができた(注[7])。

ほとんど環境規制がなく経済成長のみに注力した時代であるが,やがて公害に苦しむことになり(注[8]),1970年の公害国会につながるのである(注[9])。

産業廃棄物

産業廃棄物の定義

わが国で廃棄物処理を規定する法律は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日,法律第137号)」である。廃棄物の処理および法律に関する法律は,「廃棄物処理法」または「廃掃法」などと略して呼ばれる。この他にも,特定の種類の廃棄物に関してリサイクル等を規定する法律があるが,廃棄物処理の基本的な枠組みを規定するものは,廃棄物処理法である。廃棄物処理法は,廃棄物および産業廃棄物を次のように定義している。

第2条 この法律において,「廃棄物」とは,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のものをいう。 |

法律からは,廃棄物とは「不要物すなわち値段のつかないもの」であることが基本的な定義であるように読み取れるが,近年では廃棄物を違法に堆積させながらそれを「有価な資源」であると強弁し,廃棄物処理法違反としての処罰を免れようとする事案があり,混乱を来してきた。そのため,平成17年には,環境省は都道府県に対してつぎのように通知し,地方における行政の指針を示した。

廃棄物とは,占有者が自ら利用し,又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい,これらに該当するか否かは,その物の性状,排出の状況,通常の取扱い形態,取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。 |

廃棄物の定義として,「有償で譲渡できないこと」(バッズ)を基本とした上で,リサイクル推進を配慮して裁量的判断が可能な含みを持たせている。

以上の制度上の定義をまとめると,まず廃棄物とは,「取引価値のない不要物」であり,産業廃棄物とは,廃棄物のうちの「事業活動に伴う廃棄物のうちの法律に列挙されたもの」ということになる。しかし,普段は家庭のごみにしか触れることのない一般の生活者の感覚では,そのことだけで産業廃物を具体的にイメージすることはできないだろう。たとえば,産業廃棄物の発生量は一般廃棄物のそれの8倍にものぼることや,豆腐屋が発生するオカラが産業廃棄物であることなどは,生活者の意識するところではない。

以上に述べた法律上および行政上の定義をまとめて,廃棄物の分類を図 1に整理した。

図 1 廃棄物処理法における廃棄物の分類

産業廃棄物の処理状況

産業廃棄物の年間排出量は,近年およそ4億トンで推移している。一方,一般廃棄物のそれは,およそ5千万トンである。一般廃棄物については,わが国の人口1億2千万人が1年365日ごみを発生すると計算すれば,およそ1人1日1キログラムという計算が成り立つ。産業廃棄物の発生量は,一般廃棄物のそれのおよそ8倍になる。

産業廃棄物の排出量の推移を見る。1980年の年間排出量は,2億9,200万トンであった。1980年代は,産業廃棄物の排出が急激に増えた時代であり,1990年には3億9,500万トンに達した。1990年代に入ると,産業廃棄物の排出量の伸びは鈍化した。2000年以降,年によっては前年の排出量を下回ることもあるようになった。近年の産業廃棄物の排出量の減少の説明として,景気の悪化,産業構造の変化,各種の廃棄物減量化努力によるもの等が挙げられるが,決定的なものは不明である。

下に,産業廃棄物の排出量を含む処理フロー(図 2)と,排出量および処理状況の推移(図 3)を示す。

図 2 平成21年度産業廃棄物の処理フロー(環境省)(注[10])

図 3 産業廃棄物の排出量および処理状況の推移 (注[10])

国の政策

廃棄物処理法は,家庭ごみ等の一般廃棄物の処理の目的を公衆衛生の維持と位置づけ,その責任を市町村に負わせる一方,産業廃棄物については事業者が処理責任を負うことと規定している。この公的資金を使わない産業廃棄物処理の体系は,一般に「産業廃棄物処理の事業者責任」,あるいは「排出者責任」と称され,汚染者負担原則に則った法律的枠組みであるとされている。すなわち,廃棄物処理のための負担を原因者である事業者に負わせることにより,最も効率的な資源の配分がなされ,国際貿易についても公正なものになるという理論である。事業者は,自らが排出した産業廃棄物の処理責任を負うが,許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託できることが規定されている。

以上の法律の枠組みからすれば,法律および行政施策は,事業者および産業廃棄物処理業者に対する規制が中心になることは必然である。1990年代以降,廃棄物処理法はたびたび改正され,事業者および産業廃棄物処理業者に対する種々の規制が強化されてきた。規制強化にともなって,罰則については懲役5年以下,罰金の最高額は3億円にまで引き上げられている。

こうした規制が強化される一方で,国の政策として産業廃棄物処理施設の設置促進のための政策が実施されてきた。しかし,それらの多くは満足な成果が得られないでいる。たとえば,事業者責任のために産業廃棄物処理に公共セクターが関与することが困難だったことに対し,廃棄物処理法の2002年の改正では,都道府県の資金が入った組織を「廃棄物処理センター」として国が指定し,公共による産業廃棄物処理を推進する制度が設けられた。その後も廃棄物処理センターの機能拡大のための法律改正が行われたが,これを設置しているのはいまだに16県に留まっているばかりか,経営に行き詰まり解散に追い込まれてしまった廃棄物処理センターもある(注[11])。別の例としては,産業廃棄物処理事業振興財団がある。これは,国の補助金および産業界からの拠出金を以て2002年に設置された組織で,主たる事業は都道府県等が設置する産業廃棄物処理施設に対する債務保証であり,従たる事業として民間の産業廃棄物処理業者への保証業務が規定されている(注[12])。しかし,現在まで公共関与の施設に対する債務保証の実績は殆どなく,民間への保証が小規模に実施されているにすぎない。

一方,施設設置の促進ではなく,リサイクル財の需要を創出することで,産業廃棄物の処理事業の活性化を実現している政策がある。政府は,平成9年施行の「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」に基づき,バイオマスや廃棄物を燃料とするボイラーや発電設備の設置に対する補助金を交付している。これにより,製紙業等において大規模な新エネルギーボイラーの設置が進み,RPF (Refuse Paper & Plastics Fuel: 廃棄物由来の固形燃料)の需要創出につながった。その結果,紙くず・廃プラスチック・木くず等を処理してRPFを製造する施設の設置が多くの民間業者によって進められた。RPFの原料となる廃棄物は,安定的な処分先を得たことになり,それらの事業者が負担する処理費用は大幅に低減し,また,従来は焼却もしくは埋立処分するしかなかった廃プラスチック等の一部にはリサイクル材料として取引されるものも出てきている。公衆衛生・環境保全の目的ではなく,経済・産業振興を目的とした展開である。あるいは,生産力よりも需要の創出こそが事業の活性化を達成することの事例でもあると言えるだろう。

産業廃棄物処理業

許可制度

廃棄物処理法第11条は,産業廃棄物の処理責任は事業者自身にあることを規定している。一方,同条第3項においては,事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には許可を受けた業者に委託すべきことを定めている。事業者が自ら産業廃棄物を処理する場合には許可は不要であるが,それを他人に委託する場合には許可業者でなくてはならない。

産業廃棄物処理業の許可は,4種に区分される。まず,取り扱う産業廃棄物の種類に応じて,「産業廃棄物処理業」と「特別管理産業廃棄物処理業」に分けられる。「特別管理産業廃棄物処理業」の許可は,医療廃棄物(感染性廃棄物)や,有害物質を含むもの,引火性・爆発性の産業廃棄物を取り扱う場合に必要である。「産業廃棄物処理業」の許可は,建設工事から排出される産業廃棄物や,木くず,紙くず等の比較的安全な産業廃棄物を取り扱う場合に必要である。なお,特別管理産業廃棄物処理業の許可は産業廃棄物処理業の許可をカバーするものではなく,特別管理産業廃棄物処理業の許可をもっている場合でも,更に産業廃棄物処理業許可を得なければならない場合がある。産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の定義と取扱は,法律が詳細に規定している。それぞれの産業廃棄物の種類について,さらに,業として行う産業廃棄物処理の工程別に,「収集運搬業」と「処分業」に区分される。

産業廃棄物処理業の許可を発行するのは,業を行う区域の都道府県知事である。市が独自に保健所を設置している区域(廃棄物処理法の政令市,現在61市)においては,市長の許可が必要である。産業廃棄物を区域を越えて運搬する場合には,荷を積み込む区域と,降ろす区域の許可が必要である。たとえば,東京で発生した産業廃棄物を千葉県を通って,茨城県の処分施設まで運ぶ場合には,東京都知事の許可と茨城県知事の許可が必要になるのである。

産業廃棄物処理業の許可状況

現在,最も多くの許可を受けている産業廃棄物処理業者は,200以上の許可証を持っている。表に示したとおり,現在の業の許可は30万件超であるが,重複を除いた産業廃棄物処理業者数の正確な値は分からない。

産業廃棄物処理業者とは,これら都道府県知事もしくは市長の許可を受けた者であり,許可を受けていない者が業として産業廃棄物の処理を行った場合には,不法投棄ということになる。この場合,無許可業者はもとより産業廃棄物処理を委託した事業者も処罰の対象となる。以上は業の許可であるが,それとは別に施設の許可が必要である。産業廃棄物の処理施設を設置しようとする場合,事前に知事もしくは市長の許可を受けなければならない。収集運搬業であれば,トラックが1台あれば許可を受けることが出来るが,産業廃棄物処理施設の設置については,住民同意などのハードルがあり,許可の取得が難しい。ただし,所定の規模以下の産業廃棄物処理施設については,設置の許可は不要である。ただし,それら施設を産業廃棄物処理業の用に供する場合には,業の許可を受ける際に届出をして,業の許可証に記載される必要がある。業の許可と施設について表 2と表 3に示す。

表 2 産業廃棄物処理業の許可状況(平成22年4月現在 環境省)(注[13])

| 産業廃棄物処理業 | 特別管理産業廃棄物処理業 | 合計 | |

| 収集運搬業の許可件数 | 281,158 | 31,184 | 312,342 |

| 処分業の許可件数 | 13,985 | 893 | 14,878 |

| 合計 | 295,143 | 32,077 | 327,220 |

表 3 産廃処理施設の設置許可状況(平成22年4月現在 環境省)(注[13])

| 区分 | 施設数 | |

| 中間処理施設 | 19,320 | |

| 汚泥の脱水施設 | 3,532 | |

| 汚泥の乾燥施設(機械) | 243 | |

| 汚泥の乾燥施設(天日) | 67 | |

| 汚泥の焼却施設 | 680 | |

| 廃油の油水分離施設 | 258 | |

| 廃油の焼却施設 | 680 | |

| 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 142 | |

| 廃プラスチック類の破砕施設 | 1,738 | |

| 廃プラスチック類の焼却施設 | 956 | |

| 木くず又はがれき類の破砕施設 | 9,283 | |

| コンクリート固化施設 | 35 | |

| 水銀を含む汚泥の焙焼施設 | 8 | |

| シアン化合物の分解施設 | 151 | |

| PCB廃棄物の焼却施設 | 0 | |

| PCB廃棄物の分解施設 | 17 | |

| PCB廃棄物の洗浄施設又は分離施設 | 11 | |

| その他の焼却施設 | 1,503 | |

| 最終処分場 | 2,157 | |

| 遮断型処分場 | 32 | |

| 安定型処分場 | 1,283 | |

| 管理型処分場 | 842 | |

産業廃棄物処理業の経営環境

産業廃棄物処理業にとっての事業上の脅威を分析し,産業廃棄物処理業者がそれらに対してどのような対抗手段を講じているかを知ることで,産業廃棄物処理業の理解を進めることとする。

産業廃棄物処理業経営をとりまく脅威

Porter (1980) は,事業を取り巻く脅威を図 4に示す5つに分類し,それらに対抗するために企業が実施する行動を競争戦略と定義づけている(注[14])。その分析枠組みでは,企業を取り巻く事業上の脅威を(1)新規参入の脅威,(2)買い手の交渉力,(3)仕入先の交渉力,(4)代替品の脅威,(5)業界内部での競争に分類し,その分類に従って実際の企業の脅威を分析する。また,Porterは,5つの脅威の特徴を次のように列挙している。「新規参入の脅威」に対する障壁として,規模の経済;製品の差別化;スイッチング費用;流通チャネルへのアクセス;規模に関係しないコスト増;政府の思惑がある。「買い手の交渉力」が強くなる状況とは,売り手にとって,特定の買い手への依存度が高いとき;買い手が購入するものの中でその製品が占めるコスト割合が著しく高いとき;買い手にとってスイッチング費用が低いとき;買い手の利益率が低いとき;買い手が製品の内製化を進めようとしているとき;買い手にとってその製品の重要度が低いとき;買い手が十分な情報を持っているときである。「仕入先の交渉力」が強くなる状況とは,買い手よりも売り手企業の数が少なく,集中化しているとき;競合する代替品がないとき;買い手の業種が売り手にとって重要でないとき;買い手の事業においてその製品の仕入れが重要であるとき;その製品の差別化が進んでいるか,スイッチング費用が高いときである。「代替品の脅威」とは,代替品によって製品の価格が下がり,業界の利益が減じることであり,代替品のコスト・パフォーマンスが優れていれば,それだけ業界の利益は制限される。「業界内部の競争」が激しくなる状況とは,同規模の業者が多くあるとき;業界の成長率が鈍化したとき;固定費や在庫費が高いとき;差別化がなされないか,スイッチング費用がかからないとき;供給過剰のとき;多様な競争者があるときである。

ここでは,この分析枠組みを用いて,現在の産業廃棄物処理業にとっての脅威を概観する。

新規参入の脅威

零細資本であっても,産業廃棄物処理業への参入は容易である。業の許可さえとれば,収集運搬業は簡単にはじめられる。ただし,産業廃棄物処理施設を設置することは難しい。特に焼却施設と埋立施設の設置は難しく,希少性が高い。

製鉄・セメント製造などの大資本が産業廃棄物処理業に進出してきている。このことに対しては既存業者は対抗策を取り得ない。収集運搬業者にとっては,処分先が増えることなので歓迎される。

買い手の交渉力

世間体を気にしない顧客(事業者)は,産業廃棄物処理業者を値段だけで選ぶ。買い手にとって,処理業者をスイッチすることは難しくはない。買い手が産業廃棄物処理業者を探索することはやや困難である。飛び込み営業を奇貨とすることが多い。

世間体を気にする企業や,環境リスクに敏感な企業(ISO14001認証企業など)は,価格以外の要素(処理の質,廃棄物管理態勢,世間の評判など)を勘案して処理業者を選ぶ。廃棄物処理を生産の要素と理解し,安全性・安定性・継続性などを考慮する。産業廃棄物処理業者に値下げ圧力は掛けるものの,容易にはスイッチしない

仕入先の交渉力

埋立や焼却は,廃棄物処理行程の目的地であり,収集運搬業者の立場からすれば,それらが実質的な仕入先である。それらは,相対的に交渉力が強いと言われて来た。近年は,情報流通が活発化しており,廃棄物処理経路も広域化している。それに伴い,上流の中間処理業者(リサイクル業者等)や,収集運搬業者は,特定の埋立業者・焼却業者に依存せず,フリーハンドを活用するようになってきている。このことに対する埋立業者・焼却業者の有効な対策はない。

代替品の脅威

廃棄物処理から,リサイクリングにシフトしつつある(本質は変わらない)。この潮流は,廃棄物処理を代替するリサイクルの台頭であると解釈できる。多くの産業廃棄物処理業者がリサイクル施設を設置するようになった。この場合,リサイクル財の買い手の交渉力が強く,なかなか収益が上がらないのが実状である。

産業廃棄物処理業者にとっては,顧客(事業者)自身による廃棄物削減努力が最大の脅威である。廃棄物を減らすことは,歩留まり率の改善であり,事業者にとっては生産性向上につながる。歩留まり率の改善とは,従来は廃棄物だった部分が,製品に組み込まれるようになることであり,これも代替品の台頭であるとの解釈が可能である。

業界内部の競争

もっとも目立つ競争は,価格競争である。常に過当競争の状態にあり,熾烈な価格競争が繰り広げられている。大規模な中間処理施設が設置されると,著しい値崩れが引き起こされることはよくある。

図 4 事業をとりまく脅威の分析枠組み (Porter, 1980)(注[15])

産業廃棄物処理業で実行されている競争戦略

産業廃棄物処理事業を取り巻く脅威に対抗するために,処理業者自身が取っている競争戦略のうち主なものを概観する。

低価格戦略

ほとんど全ての産業廃棄物処理業者が,低価格戦略を採用している。顧客にとっての主な関心事は価格であるとの通念や,物理的効用において同業者との差別化が難しいという産業廃棄物処理サービスの特性から,産業廃棄物処理業者において低価格戦略が競争戦略の基本となっている。

適法性のアピール

不法投棄および不適正処理のリスクの深刻さは,産業廃棄物処理業者と事業者の双方が認識している。それゆえ,産業廃棄物処理業者は,自らの適法性をアピールすることが競争上の優位をもたらすと考えている。ISO14001の認証を受けるなり,廃棄物管理体制をアピールするなりして,自らの不適正処理リスクの低いことを訴求することが多い。

付加的サービスのアピール

廃棄物を顧客の目の前から除去するという,産業廃棄物処理サービスの中核的機能からやや距離のある部分でのサービスを強調している例がある(後述Kotlerの5段階製品モデルを参照)。客先の保管場所から産業廃棄物を除去するだけでなく,保管場所の清掃を行う例や,更に対象を拡大して工場清掃や廃水処理設備の維持管理にまで対象を拡大することで,産業廃棄物処理業者としての能力をアピールしている例がある。

他業者の誹謗

同業他社の悪口を言うことで自社を競争優位に立たせようとする産業廃棄物処理業者は多い。自社の適法性のアピールとは逆の戦略であるが,自社の適法性をアピールしながら他社の悪口を言う例も多い。産業廃棄物処理の世界でこうした競争戦略がとられるのは,「良い商品」についての共通の認識,規範が確立していないからであると考えられる。

伝手をたどる紹介営業

産業廃棄物処理業における顧客開拓の主要な手段として,紹介営業の果たす役割は大きい。積極的な広告などを行わず,顧客から紹介を受けて新たな顧客を得るという方法を取るケースが多くある。

地の利や地縁を活かした施設設置

産業廃棄物処理施設には,環境保全のための技術的な要求が強く,そのための莫大な資金が必要になるほか,周辺住民の同意が必要とされるため,その設置は極めて困難である。その困難さゆえに,産業廃棄物処理施設が設置できた場合には業界内での大きなパワーが得られることがある。このような状況にあって処理施設設置の鍵となるのは,地元コミュニティとの信頼関係の構築である。

ターゲットの絞り込み

医療廃棄物専門といった具合に,ターゲットを特定の業種からの廃棄物に絞り込むことにより,ポジションを固めている処理業者がある。また,大ロットの廃棄物を引き受けない代わりに,処理が困難な特殊な産業廃棄物を小ロットで受け入れる専門業者がある。

規模の拡大

廃棄物処理業は,スケールメリットが利く業種である。大型の埋立処分場あるいは中間処理施設を持つ者が有利であるとの通念があり,施設の大型化を図るものが多い。そのため,一部の地域では処理能力が処理需要を超えてしまい,処理料金の値崩れを引き起こし,さらにその影響が周辺地域にまで及んでいる事例がある。

大手事業者との連携

産業廃棄物処理業者が事業者と共同で廃棄物処理事業を行っている例がある。家電リサイクル法(注[16])は,家電製造業者に廃家電の引取と再資源化を義務づける法律であるが,この法律に対処するために,産業廃棄物処理業者と家電製造業者が組んでリサイクル施設を設置・運営している例がある。また,建設廃棄物処理業者と建材製造業者が組んで廃石膏ボードのリサイクル専門会社を設立した例などもある。

大資本の進出

産業廃棄物処理業以外の業種の大資本が産業廃棄物処理に参入するケースが,既存の産業廃棄物処理業者にとって脅威になっている。大資本の進出は1990年代後半から目立つようになってきた。特に影響が大きいのは,電力,鉄鋼,セメント(注[17])である。新規に施設を作る例もあるが,既設の設備を活用するケースもある。セメント製造業と鉄鋼業では,既設のセメント焼成炉や高炉を活用している。これらは,もともとの施設規模が大きく,廃棄物の処理容量も大きい。電力会社の場合は,廃棄物焼却熱を利用した発電所を新たに建設しているほか,パソコンのリサイクル事業に取り組んでいる例がある。

大資本は,その資金力や技術力だけでなく,特に社会的な知名度や信用力が既存の産業廃棄物処理業者にとっての脅威となると考えられている。

産業廃棄物の減少

統計に見るとおり,産業廃棄物の排出量は減少局面に入っている。このことは,産業廃棄物処理市場の縮小を意味しており,産業廃棄物処理事業の最大の脅威になっている。産業廃棄物の減少の理由としては,景気が悪く工業生産が落ちていること;事業者自身の廃棄物削減努力(3R)(注[18])の成果が上がってきていること;製造業の海外移転が進み産業の空洞化が進んでいること,などが言われるが,詳細は不明である。

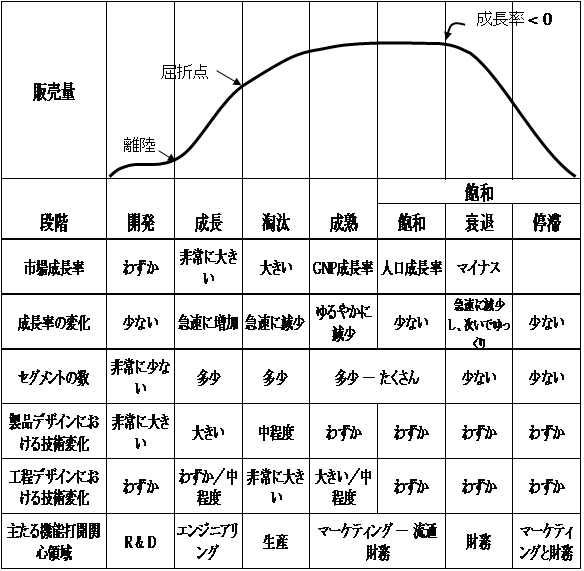

Hofer and Schendel (1978) は,プロダクト・ライフ・サイクルを説明するために,表 4に示すように市場発展を7段階に区分している(注[19])。彼らのモデルでは,戦略目的からすると,製品/市場の発展には少なくとも5つから7つの段階が識別されるとしており,それらは,(1)市場開発期,(2)成長期,(3)淘汰期,(4)成熟期,(5)飽和期,(6)衰退期,(7)停滞期である。このモデルを産業廃棄物処理市場の現状を当てはめれば,産業廃棄物市場はすでに衰退期あるいは成熟期に入っていると言える。いずれにせよ,今後産業廃棄物の量が増えることは考えにくい。

表 4 製品のライフサイクル (Hofer and Schendel 1978)

チャネル主導権の移動

産業廃棄物処理サービスのチャネルは,収集運搬業者と処分業者で構成される。法律の規定上は,買い手である事業者は,収集運搬業者および処分業者のそれぞれと直接に契約を結ぶこととされており,収集運搬業者と処分業者はそれぞれ事業者から直接委託を受けて仕事をする(注[20])。つまり,収集運搬業者と処分業者の間には,廃棄物の受け渡しはなされるものの,商業的な取引関係がない。このような状況ゆえに法律の枠組み上は,産業廃棄物処理サービスにおける流通チャネルのコントロール機能は,サプライヤーの側にはなく,顧客である事業者に置かれていることになっている。

しかし,実態上のチャネル主導権は,法律上のそれとは別にあると考えるべきである。チャネルコントロールの一切を事業者が保持するとするならば,毎回事業者が産業廃棄物処理業者を探索し処理経路を決定しなければならないが,現実にはそのようなことはあり得ない。非公式な或いは,事実上のチャネルキャプテンが存在するはずである。

産業廃棄物処理のチャネルを考える場合,産業廃棄物処理のチャネルコントロールの具体的機能は,(a)処理経路の決定と,(b)価格の決定の2点である。一方,山本 (1985) はバッズ取引に関する言及ではないが,チャネルコントロールの源泉は,(1)報酬パワー,(2)強制的パワー,(3)専門的パワー,(4)準拠性パワー,(5)正当性パワーであり,それらに加えて(6)ブランドパワーに注目すべきことを示している(注[21])。これに基づいて産業廃棄物処理の流通チャネルの状況を表 5と表 6に整理した。

処理経路決定権は,現在は収集運搬業者にある。収集運搬業者は,処分先の選択肢が多く,顧客と直接関係を持っていることが,パワーの源になっている。価格決定権は,処分業者が保持しているが,トータルのチャネル主導権は収集運搬業者の手にあると言っても良い状況である。

過去には,最終処分の手段は殆どが埋立であって他に選択肢がなく,埋立処分業者のパワーが強かった。事業者が排出した産業廃棄物は,中間処理を経ずに埋立処分に直行するものが多かった。また,一部の自治体は,収集運搬業の許可に際して当該収集運搬業者が処分施設に出入りできることを証明する「受入承諾書」の提出を求めていた。その後,中間処理施設の整備が進んだことから,まず埋立処分業者の中間処理業者に対する相対的なパワーが低下し,その後は顧客に提案できる処分先の選択肢が増えた収集運搬業者のパワーが増したという構図である(図 5)。

表 5 産業廃棄物流通チャネルにおける主導権

| 事業者 | 収集運搬業者 | 処分 業者 | |||

| 中間処理業者 | 埋立処分業者 | 摘要 | |||

| 処理経路 決定権 | 小 | 大 | 中 | 無 | 処分経路は,収集運搬業者の提案もしくは事業者の指示による。中間処理後の残渣の処分先は中間処理業者が決定する。 |

| 価格 決定権 | 小 | 大 | 大 | 収集運搬業者には,価格決定権はほとんどない。 | |

表 6 産業廃棄物流通におけるチャネル主導権の源泉

| 処分 業者 | |||||

| 事業者 | 収集運搬業者 | 中間処理業者 | 埋立処分業者 | 摘要 | |

| 報酬 パワー | 無 | 大 | 中 | 処分業者は,値引きキャンペーンを行うことがあり,それによって収集運搬業者の取り分が増減する。 | |

| 強制的パワー | 無 | 中 | 大 | 法律や行政指導によって処分業者に課せられた廃棄物受入基準は,厳しく守られる。 | |

| 専門的パワー | 大 | 大 | 大 | 収集運搬業者は,処分業者の所在等の情報を持つ。廃棄物の専門的知識は,処分業者が強い。 | |

| 準拠性(一体化) パワー | 無 | 無 | 無 | 産業廃棄物処理業者間のグループ意識は弱い。 | |

| 正当性パワー | 小 | 中 | 中 | 処理業者間の力関係はほぼ対等であるものの,資本規模の大きい処分業者がやや強い。 | |

| ブランドパワー | 小 | 中 | 中 | 収集運搬業者は,処分先のブランドを持って顧客に提案する。 | |

図 5 埋立処分の推移(旧厚生省・環境省データより)(注[22])

脚注

(注[1]) 黒田隆幸『産業公害の終着駅・産業廃棄物』,同友館,1996年では,大阪の公害問題と廃棄物処理法制定の経緯について詳しく述べられている。以下に要約する。

廃棄物処理法以前,大阪府下の工業集積地では「工場ゴミ」の不適切な処理が深刻化していた。それらについて,地方行政が事業者自ら適正処理するよう指導し,成果を上げた。ゴミ問題を公害の視点でとらえての施策だった。昭和42年に大阪府が行った調査の報告書で「産業廃棄物」という用語がはじめて使われた。その後,当時の厚生省と大阪府との間で人事交流も行われ,大阪の経験をもとに廃棄物処理法が形作られた。本来,清掃行政は市町村の固有事務であるが,産業廃棄物に対しては公害防止行政の役割が大きいとされ,その監督・指導は都道府県が担うことになった。これが今日の廃棄物処理法における一般廃棄物と産業廃棄物の区分に至っている。

(注[2])1967年に制定された公害防止基本法は,事業者の責務として「その事業活動による公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに,国又は地方公共団体が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。」と規定している。公害対策基本法は典型7公害を規定し,これに基づいて廃棄物処理法を含む各種の環境関連法規が整えられた。

(注[3])汚染者負担原則(Polluter Pays Principle: PPP)は,1972年にOECD閣僚理事会が加盟各国に勧告した「環境政策の国際経済的側面に関するガイディング・プリンシプル」において示された。環境庁(当時)の資料はつぎのとおり説明している。

環境は,無限に利用できるものではなく,一つの限られた資源であり,他の財貨サービスと同様,経済的メカニズムの中に組み入れることによって,効率的な管理が達成されよう。しかし,環境への影響や環境から得られる効用は外部的なものであるため,現在の市場メカニズムでは,有効な資源の配分が達成されていない(いわゆる「市場メカニズムの欠陥」)。この市場メカニズムの欠陥を補正するためには,外部不経済からくる社会コストを,何らかの手段で内部経済化させなければならない。すなわち,排出基準,排出物の量と質に応じた賦課金,直接的強制等いずれの手段によるにせよ,社会的コストが汚染者によって完全に支払われることになれば,生産される財の価値は真のコストを反映したものとなり,市場のメカニズムを通じて資源の最適な配分が達成されることになる。この場合,汚染者に補助金を与えれば,汚染者は真のコストを負担しないですむため,資源が過度に汚染部門によって使用されることになる。こうした意味で,環境汚染のコストは汚染者が支払うべきである。また,この原則の適用は国際貿易面にも多くの利益をもたらすことになろう。すなわち,各国の生産コストに真のコストが反映されれば,国際間取引においても最適な価格と取引量が実現されよう。また,各国においてこの原則が適用されれば,環境汚染のコストの負担率の差に基づく非関税障壁等の問題は発生しないであろう。(環境庁企画調整局「PPP(汚染者負担原則)について」,1972年6月。)

(注[4])笹澤琢自「江戸と東京から見た日本的システムの系譜—ごみ収集と資源リサイクルのあいだ」『月刊廃棄物』1999年12月号, 1999年,118-127ページ。

山﨑達雄『洛中塵捨場今昔』,臨川書店,1999年。

稲村太郎「江戸・東京ごみの肥料利用とその変遷」『廃棄物学会誌』,17巻6号,2006年,331-339ページ。

(注[5])黒井尚志「知らなかった産廃処理むかしばなし」『いんだすと』,14巻9号,1999年,92-93ページ。

(注[6])平岡正勝「我が国の廃棄物処理の歴史」『都市清掃』53巻6号,2000年,320-334ページ。

溝入茂「明治→平成・新聞はごみをどう伝えたか」『廃棄物学会誌』,17巻6号,2006年319-330ページ。

(注[7])八木美雄「戦後の廃棄物行政の変遷について」『廃棄物学会誌』,17巻6号,2006年,349-359ページ。

石井明男「東京ごみ戦争はなぜ起こったのか」『廃棄物学会誌』,17巻6号,2006年, 340-347ページ。

(注[9])昭和42年の公害対策基本法では,大気汚染,水質汚濁,土壌汚染,騒音,震動,地盤沈下,悪臭を公害と規定した(典型7公害)。昭和45年の臨時国会(第64国会)では,公害問題に対する集中的な討議が行われ,14の公害関係法案が提出され,そのすべてが可決した。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は,そのうちの1つである。

(注[10])環境省および旧厚生省が公表してきた『産業廃棄物の排出及び処理状況』の各年度版の数値をまとめて作成した。この図において,最終処分量と再生利用量および中間処理による減量化量の和は,排出量に相当する。

(注[11])神奈川県,横浜市,川崎市が中心となって1996年に設置された(財)かながわ廃棄物処理事業団は,搬入される廃棄物が減少して経営が立ち行かなくなったため,2008年には民間への事業譲渡と法人の解散を決めた。廃棄物搬入量減少の背景は,各種リサイクル法の施行・廃プラの輸出の増加・東京湾岸地域に焼却施設が増加したことなどとされている。

(注[12])産業廃棄物処理事業振興財団の設立の時代背景として,当時の政府にはNTT株式を公開・売却した資金があり,この資金を公共セクター等に貸し付けるための仕組みや組織の整備を進めていたことがある。

(注[13]) 環境省『産業廃棄物処理施設の設置,産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(平成21年度実績)』,2012年。

(注[14])Porter, M. E., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press, 1980, pp. 3-33.

(注[15])図 4のオリジナルは,Porter前掲書4ページに“Foces Driving Industry Competition”として記述されている。

(注[16])特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)。

(注[17])佐藤朋彦「鉄鋼業界はエコビジネスに何を期待するのか」『いんだすと』,18巻1号,2003年,12-18ページ。

宮崎文雄「廃棄物処理への参入相次ぐ電力業界の動向」『いんだすと』,18巻1号,2003年,6-11ページ。

(注[18])3Rとは,Reduce(発生抑制),Reuse(再使用),そしてRecycle(再資源化)のことであり,循環型社会形成推進基本法が定める廃棄物処理やリサイクルの優先順位を反映している。「3R推進」は,政府がスローガンとして掲げ,環境省・経済産業省・農林水産省・国土交通省その他省庁がキャンペーンを展開している。

(注[19])Hofer, C. W. and Schendel, D, Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Group,1978., 邦訳 奥村ら訳『ホファー/シェンデル戦略策定—その理論と手法』, 千倉書房, 1981年。

(注[20])廃棄物処理法は,事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合の基準として,収集運搬は収集運搬業の許可を受けた者に,処分は処分業の許可を受けた者に委託することとしている。すなわち,収集運搬業の許可しか有しない者に処分までを一括して委託することはできないのである。また,書面による契約を求めており,委託料金を記載することとしている(施行令第6条の2)。つまり,事業者は,収集運搬業者と処分業者のそれぞれと書面による契約を結んで,産業廃棄物の処理を委託することになる。

(注[21])山本義郎「チャネル・リーダーシップとPLC」(近藤文男,中野安雄編『流通構造とマーケティング・チャネル』,ミネルヴァ書房,1985年),182-200ページ。

(注[22])グラフは,環境省および旧厚生省が公表してきた『産業廃棄物の排出量及び処理状況』の各年度版の値をまとめて作成した。

コメント