明治になると、海外からの情報が入り、育児書における離乳も西洋の説が引用されるようになった。母乳は生後8~10か月頃までは足りるが、乾パンを牛乳であえたもの、蓮根の粉末を牛乳で溶かしたもの等、明治になると牛乳を与えることが指導されるようになってきた。また母乳を生後18~20か月まで長く与え続けることは母子ともに好ましくないとしている。

その頃、日本政府は、近代国家の成立を目標に「富国強兵」、「殖産興業」をあげ、国民の体位向上を目指したので、栄養に注目した。栄養学と栄養価の高い洋食の導入により、国民の体位向上を図ったのである。つまり食生活の欧米化は、国策として不可欠でありその根拠として栄養学の知見を活用した1)。

さらに明治時代は、急速な近代化・産業化という国家の方針、家制度の再編、学制の導入により子育ての状況が大きく転換した。明治政府は富国強兵を目指し、それを学校教育の目標におき、すべての国民に定着させるために義務教育制度を導入し、子育ての管理的役割をこれまで担ってきた父親から母親に移行させた。つまり「国家―学校/家庭-子ども」という秩序のもとで、母親が家庭教育の担い手として育児責任を担うようになった。ここに国家主導型子育て観の成立をみることができる2)。そしてこの子育ての中には乳児期の栄養(乳汁・離乳)も当然ながら含まれる。現在の子育ての基本的な形は、明治期に作られたと考えられておりその特徴は、

①子どもは親が育てるという強い意識、

②共同社会から家族を単位とする独立性の強まり、

③学校教育との密接なリンク、

である。

ところで近代栄養学は近代医学同様に明治維新後、欧米から導入された。それまで主流だった中医学が食品を分類したのみに対して、近代栄養学は、食品の中から生体に有効な成分を分析し、その内容によって食品を選択するものである。

さて近代栄養学には2つの流れがある。

ひとつは、近代医学を紹介したヘボン博士(英国人・1959年来日)による「英米横浜学派」である。その弟子には臨床栄養の発展に貢献した福沢諭吉や高木兼寛らがいた。もうひとつは「ドイツ医学派」である。国は1887年(明治20年)の国会決議によって医学の近代化を図るためにドイツ医学を導入した。ドイツ医学は、実証主義を基本として実験医学を重要視していた。その弟子には森林太郎(森鴎外)がいた。これが後の脚気論争(i)につながる。このような状況下で日本の栄養学は医療に関する臨床栄養は英米から、学問としての基礎栄養学はドイツ医学から影響を受けることになった。離乳に関しては、明治時代はドイツ流の離乳方法が紹介されていたが、その後日本流にアレンジされていく。

このように明治時代は医学だけでなく栄養学も転換期であった。そしてこれらの学問と同様に明治の育児書も翻訳をもって始まる3)。1874年~1895年までの約20年間は育児書の「翻訳期」3)ともいわれ、米国、英国、ドイツの育児書が約20点翻訳出版された。江戸時代と共通する内容も多いが、大きな違いは読者対象が父親ではなく母親に移ったことである。医師が直接アドバイスする相手が父親から母親に移ったのは、翻訳育児書によって初めて日本にもたらされた。明治時代には育児の管理責任が父親に代わって母親がもつようになった背景に加えて、翻訳育児書は、社会全体が子育てにおける母親の責任を重視する契機を作ったとの見方もできる4)。さらに「養育責任―母親の役割」の言説は、欧米、特に19世紀米国の女性の活動家を背景に成立し、来日婦人宣教師を通して日本に受容された影響も少なくなかった5)。このような状況下において日本の離乳法が学問的に扱われるようになったのは1907年(明治40年)以降である6)。なお明治時代はドイツ式であったが、大正から昭和初期においては、日本の育児に沿った離乳が記述されるようになった。1917年(大正6年)には、生後7~8か月から離乳をしはじめ、1年になってから、かれい、甘だい、きす(鱚)を与え、1年3ヵ月ごろから野菜、卵を与えると記されている7)。日本最初の総合育児書といわれる「子供研究講座」においても、

①母乳栄養でも離乳期(生歯期)以後は死亡率がふえる。

②母乳栄養のときは、満2~3歳で母乳を与えるのがよいと主張する学者がいるが、栄養病にかかるおそれがあるから、おそくとも1歳1~3か月ごろには離乳を完了する。

③8か月になれば、安全にかゆを食べさせることができる。半年たてば乳汁以外の食物に興味を持つようになる。8~10か月頃から離乳を始める8)。

と記されている。

しかし、こうした状況、特に翻訳育児書、国産育児書は医師や教育者が上流・中流階級向けに著したものである。したがって育児書の内容が広く国内で共有されたわけではない9)。

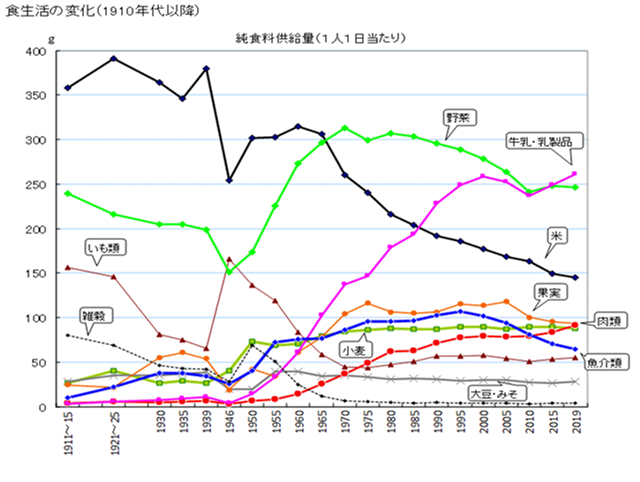

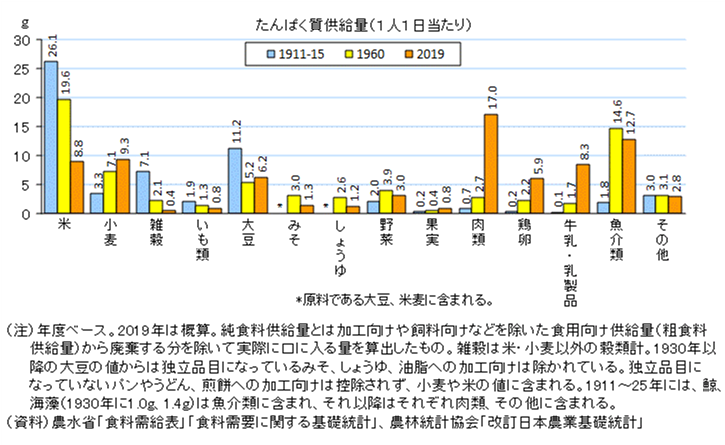

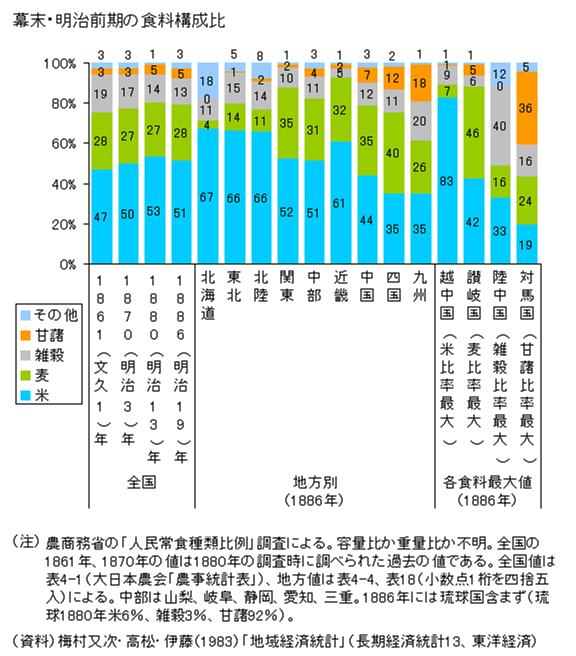

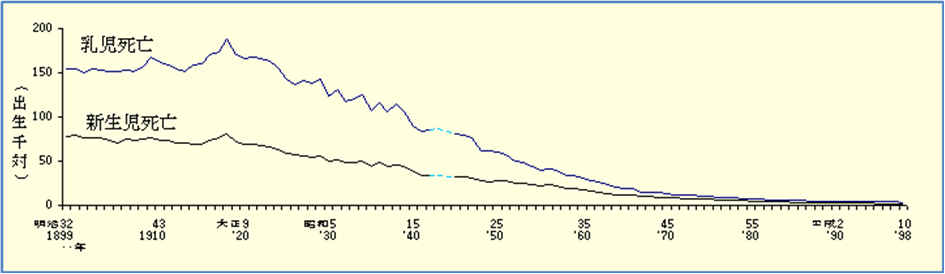

この時代の純食糧供給量、たんぱく質供給量、幕末前期食糧構成比、主食に占める米の割合(図 2-1, 図2-2, 図2-3)をみると食材は離乳食に好ましいとはいい難い。さらに米騒動1889年(明治22年)の凶作、1897年(明治29年)の不作や第一次世界大戦1914年~1918(大正3年~大正7年)の混乱、スペイン風邪の流行1918年(大正7年)、関東大震災1923年(大正12年)などがあり庶民の食は必ずしも豊かではなかった。「貧困状態にあることや公衆衛生状態の良し悪しに加え、母親に衛生や疾病、栄養のことなど子育てに必要な基本的な知識が備わっていないことが乳児の死亡率(ii)を増大させる原因であった。」10)との指摘があるが、乳児死亡率 (図 3)もみても、明治や大正時代は高く、感染症を含む公衆衛生(iii) の問題11)と共に栄養状態の影響もあった。この時代には、栄養不良による鉄欠乏症や消化不良のほかに、乳児脚気、脳膜炎、くる病などが乳児栄養の問題となった。

【引用・参考文献】

1)中村丁次、2020、『中村丁次が紐解くジャパン・ニュートリション』、第一出版。

2)吉岡眞知子、2005、「明治期における近代学校教育制度の成立と子育て観」、

『東大阪短期大学部教育研究紀要』、第3号、1-3。

3)横山 浩司、2003、「日本近代・育児書目録」、法政大学社会学部学会、『社会志林』、50号、63-115。

4)中田元子、2019、『乳母の文化史』、人文書院。

5) 内藤知美、1999、「近代日本における欧米の育児・保育論の受容と展開-養育責任に着目して-」、『「厚生 科学研究子ども家庭総合研究」報告書 平成11年度』、13-20。

6)中鉢不二郎、1960、「日本の乳児栄養法の回顧」、『小児保健研究』、

19巻1号、1-5。

7)加藤照麿、1917、『育児の巻』、實業之日本社、

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=41369?site=nli

(2022年11月16日アクセス)。

8)矢野雄、1928,「子どもの栄養」『子供研究講座』、日本両親再教育協会。

9) 梶谷真司、2010、「母乳をめぐる自然概念の歴史的変遷」、『日本医史学雑誌』、第56巻、第3号、456-457。

10) 茂木潤、2014、「大正後期から戦後の乳幼児審査会の歴史的役割に関する研究」、『東洋大学大学院紀要』、第51巻、293-317。

11)独立行政法人国際協力機構(JICA)、2103、「戦後日本の 栄養状態改善の 経験とその教訓 県レベルデータによる 定量分析」、12、

https://www.jica.go.jp/activities/issues/nutrition/ku57pq00002mycrq-att/report_2103.pdf

(2022年11月20日アクセス)。

【脚注】

(i)脚気論争

脚気の原因が食事(白米)によるものか、細菌による(伝染病)ものかで論争になった。国民の脚気死亡者数は、1900年(明治33年)に6,500人、1909年(明治42年)には15,085人にのぼった。ただし当時は、乳児脚気の知識があまりなかったため、乳児の脚気死亡が大幅に見落とされており、毎年1万人〜3万人が死亡していたと推測されている(『人口動態統計』(1899年開始)『死因統計』(1906年開始))。

(ii)出生児1000人に対する1歳未満の乳児の死亡率:

(年間の乳児死亡率)=1000×(年間の乳児死亡数)/(年間の出生数)

(iii)公衆衛生

大正10年の乳幼児死亡は30万人を超えていたが、大正10年を境に、乳幼児死亡率は改善に向かった。この要因のひとつとして大正10年に水道の塩素殺菌開始が影響したとされる。これは軍事技術の転用で、シベリア出兵(大正7年開始)を機に開発された毒ガスとしての液体塩素は、早すぎる出兵終了に伴い、民生利用として水道水の殺菌に転用されたのである。水道が開始されてから、塩素殺菌を始めるまで30年が経過していたが、利便性を高める一方で、結果として水道が細菌を運搬していた。その結果抵抗力の弱い乳幼児はその犠牲になったといわれる(荻原邦男 2014)。

「明治32年(1899年)~平成10(1998年)(乳児死亡・新生児死亡)」(厚生省大臣官房統計情報部人口動態統計課)

コメント